ウミガメが千葉県・九十九里浜に上陸し、産卵する季節が今年もやってきた。千葉県はアカウミガメの産卵地として日本の北限であり、中でも、一宮町の産卵確認数は県内一。夜明けから多くのサーファーで賑わう一宮町の海岸は、実は絶滅危惧種のウミガメにとってのお気に入りの砂浜でもあるのだ。

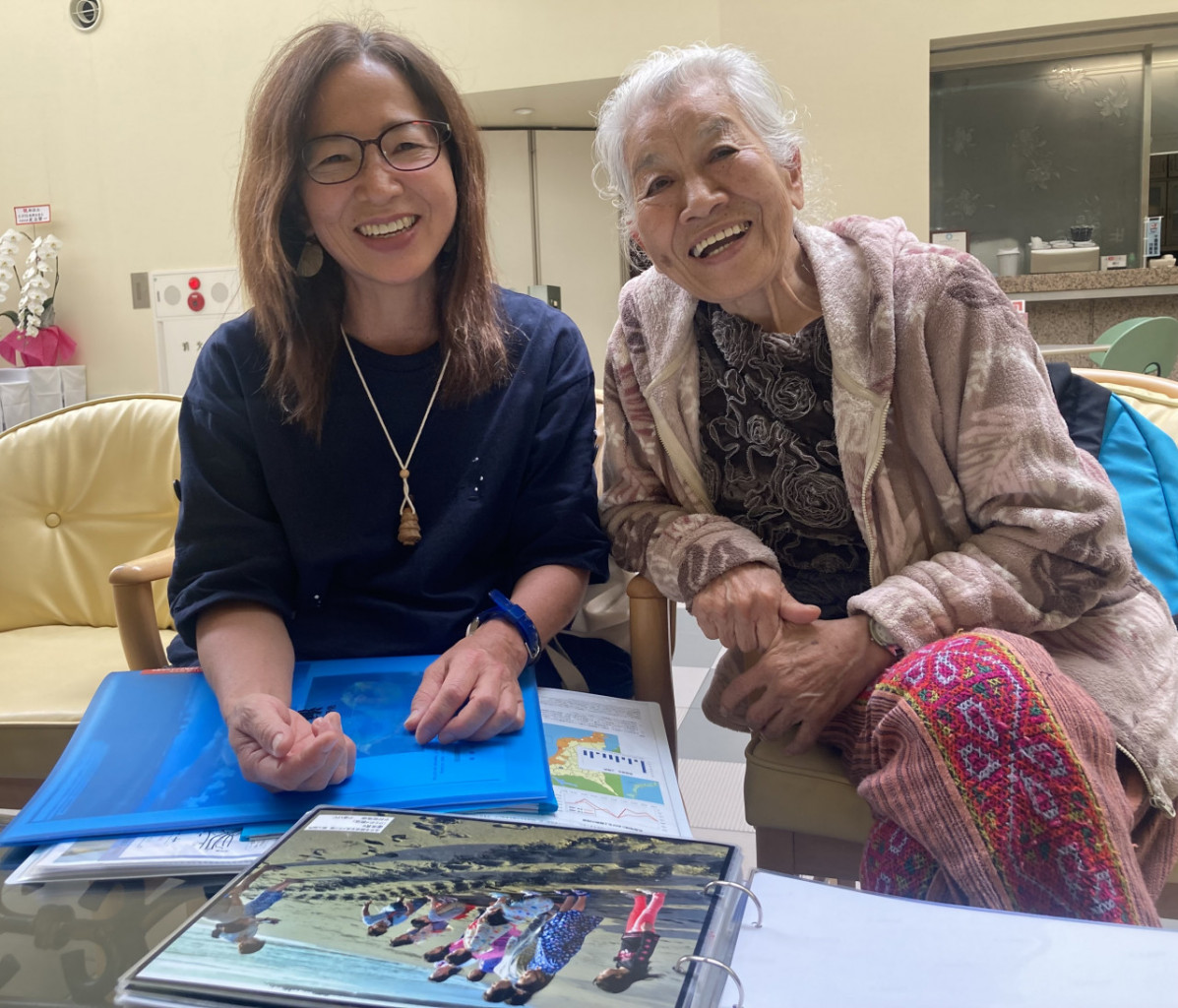

「一宮ウミガメを見守る会」の渡部明美会長は「まずはウミガメのことを知ってもらい、サーファーのみなさんには、ウミガメや自然に優しい存在になってもらいたい」と願う。

五輪会場でもウミガメをチェック

町民である渡部さんは、海洋生物学者の秋山章男・元東邦大教授との出会いをきっかけに、約30年前から一宮町の海岸でウミガメの調査を続けている。

産卵と孵化の時期にあたる5~11月、朝5時半ごろ、東京五輪のサーフィン競技が開かれた釣ケ崎海岸(志田下ポイント)に向かい、ホテル一宮シーサイドオーツカ前の海岸まで1時間半かけて約4キロの砂浜を歩く。しばらく有志だけで活動していたが、2012年5月に見守る会を立ち上げ、現在の会員は50人を数える。

「2019年のある日の早朝、いつもの砂浜に足跡が1本だけあった。1本しかないということは、まだ海には戻ってなくて、その先にいるということ。こっそり近づいたら、こんもりとした小さな山が見えて。ウミガメが手足を動かして卵を産んでいた」(渡部さん)

足跡たどり産卵場所を確認

シーズン中、渡部さんは3日に1度は砂浜を歩くが、実際に産卵するウミガメに遭遇する確率は高くない。見守る会の主な役割は、ウミガメの足跡を見つけ、卵が埋められた場所を特定し、木製の柵を立てて保護すること。渡部さんは「サーファーのみなさんは海に来ても波を見てるから、あまりウミガメの足跡に気づかないみたい」と笑う。

昨年は11カ所で産卵

昨年、一宮町内の砂浜では、ウミガメが14回上陸し、11カ所で産卵。このうち10カ所から子ガメが孵(かえ)った。

一宮町でのウミガメを見守る活動について尋ねる前に、渡部さんにウミガメにまつわる基本的な疑問に答えてもらった。

Q一宮町に産卵に来るウミガメの種類は?

ウミガメの日本での産卵場所は沖縄~千葉の海岸で、沖縄にはアカウミガメ、アオウミガメ、タイマイの3種類がやって来ますが、本州で産卵するのはアカウミガメだけ。北太平洋では、日本列島の砂浜でしか卵を産みません。最も産卵が多いのが鹿児島県の屋久島で、千葉県は日本の産卵地の北限なので、南の地方ほど多くはありません。ウミガメは全種が絶滅危惧種に指定されています。

アカウミガメが1度に120個産卵

Qアカウミガメの大きさは?

甲羅は70~100センチで、全長は110~160センチぐらい。

Qカメの寿命は?

卵が産めるようになるのが30歳ぐらいと遅いけど、60歳でも卵を産むことができます。死んだウミガメの肩の断面で年齢が分かり、70年ぐらい生きるようです。

Qどれぐらいの卵を産むの?

親ガメは約60センチの穴を掘って、ピンポン玉ぐらいの大きさの卵を120個ぐらい産み、その上に砂をかぶせます。上陸から帰るまでは2時間ぐらい。1シーズンで、約120個の卵を約2週間ごとに2、3回産むようです。上陸してから、もし砂浜で人に会ってしまうと、いったんは海に逃げて、数日経つとまた戻ってくる。同じカメは2、3年後にまた同じ場所で産卵すると言われています。

Q卵はどれぐらいで孵化するの?

卵を温めるため29℃の環境が60日間必要です。なので、砂の中が熱いと45日間ぐらいで孵ることもあるということ。卵5000個のうち、大人になれるのは1個だけ。とても少ないのです。

産卵のピークは7、8月

Q産卵のピークは?

7月後半から8月上旬です。

Q一宮町では、どれぐらいのウミガメが産卵するの?

昨年は町内の海岸で11カ所の産卵を確認しました。ここ15年間で、最多は2013年の26カ所。以後、2017年までは20カ所以上で確認する年が多かったけど、2018年以降は5カ所前後と少なかったです。昨年ようやく10カ所を超えました。

Qウミガメの産卵が少なくなってしまう原因はあるの?

全国から有志が集まる日本ウミガメ会議というのがあって、そこの報告を聞くと、産卵数などの増減はどこの地域も同じ傾向なので、一宮だけに特有の要因はないようです。産卵できるカメの数とか台風の数とか、日本を取り囲む海の状況はだいたい同じです。ウミガメについては、まだわからないことが多い。どこで交尾しているのか、オスはどうしているのか。調査を続けて少しずつ分かったことを基に、一緒に生きていく方法を見つけたいですね。

なぜウミガメは一宮町が好き?

千葉県で最多の産卵数を誇る一宮町。ウミガメが一宮町の砂浜を気に入ってくれている理由が3つある。

第1の理由=潮流

一宮町など九十九里浜で生まれた子ガメは、黒潮に乗って、メキシコ沖まで10年もの歳月をかけて移動するという。渡部さんは「子ガメは、まだあまり泳げないから、ゴミなどにくっついて浮遊していくんですって。手足を動かすと上空の天敵に見つかっちゃうから、甲羅に手足を乗っけたままで。この黒潮の流れに乗るためには、千葉がいい。たとえば、東京湾だと潮の流れに乗りづらいし、船の往来も盛んですしね」と話す。

第2の理由=砂鉄

「千葉の中でも一宮は砂が一番黒いんですね。砂鉄が多い。卵はあっためないと孵らないから、適した時期に適した気温が必要。千葉は沖縄に比べ、気温としては卵に適した時期が短いけど、砂が黒い分、中はあったかい。砂浜の深さ45センチぐらいが卵がある場所で、そこが29℃ぐらい。その下は海水が来て冷えてしまう」(渡部さん)

ちなみに、孵化するまでの平均温度が29.7℃より上だとメスが産まれ、それ以下だとオスが産まれるという。同じ産卵場所でも、卵がある位置によってオス、メスに分かれる。渡部さんは「千葉は砂があたたかいからメスが多いかも。メスが多いと、またここに産みに戻って来てくれるのかもしれない」と期待する。

昨年、一宮町の海岸で最も産卵数が多かったのは、東浪見海岸の北側、通称「ヨンライズ」ポイント。ちなみに近年、産卵が確認されていない「シダトラ」ポイントについて、渡部さんは「砂の下にテトラが埋まっているため、砂が浅く、卵が水につかりやすいため、孵化しないのでは」と分析。親ガメはそれぞれの砂浜の特性を分かっているようだ。

第3の理由=暗闇

親ガメは、強い日差しや天敵を避けるため、夜、暗いうちに産卵する。卵から孵った子ガメも、必ず暗いうちに砂浜を這って海に向かう。カラスやカモメに襲われる危険がある上、黒い砂は高温になるため、熱さで死んでしまう可能性があるからだ。

産まれたばかりの子ガメに海への道のりを示すのは、波の音や匂いではなく、光だという。「月がない夜でも、海は陸よりも、ほんのり明るいらしく、子ガメは光を頼りに海に向かうそうです。親ガメは子ガメが光を追う習性を知っているので、子ガメが迷わないよう灯りがある場所では卵を産まないんです」(渡部さん)

防砂林などで、住宅や店舗から200~300メートル離れた一宮町の海岸は、夜間は真っ暗。ウミガメにとっては安心して卵を産める砂浜なのだ。渡部さんたちの見守り活動も夜は極力行わない。調査のため、やむを得ず行う場合は、懐中電灯に赤いフィルターをかぶせる。カメは赤色には反応しないのだという。10年ほど見守る会に参加する小川成子さんは「海に向かう子ガメを見ちゃうとやめられないですよ。90歳までやりたい」と満面の笑みで話してくれた。

子ガメが孵化してから24時間はフレンジー期と言われる興奮状態で、一目散に砂から出て潮に乗れるよう動くことができる。子ガメが海に向かう際、迷うなどしていれば、思わず手を貸したくなるが、見守る会はそれをしない。渡部さんは「海に向かう時に、子ガメはこれから進むべき方向を理解する磁場能力を身に着けると言われています。海で生き延びるためには、人間の手を借りず自力で海までいかなければ生きる能力が得られない。私たちがしていることは、あくまで“見守り”なのです」と強調。

親ガメから託された卵

そして、「親ガメは、いろんな条件を考慮し、一宮町の海岸が子ガメにとって適した場所だと判断して卵を産み、その後、卵がどうなるか、知ることはできない。まさに、私たちがその卵を託されている。これからも、ウミガメに卵を託してもらえる海にしないといけない」と話す。

近年、沖縄県八重山諸島の黒島で、アカウミガメの産卵が減っているという。翻って、千葉は増加傾向にある。「南の地域で産卵が減少し、北の地域で増えるのは、地球温暖化の影響かもしれず、千葉で産むカメが増えれば、ますます千葉での見守り活動が重要になってくる。最近生まれた子ガメは私たちより長生きする。今、私たちができる調査と活動をして次世代に引き継ぎたい」(渡部さん)

渡部さんらはまず、一宮町にウミガメが来ていると知ってもらうことが重要と考えている。護岸工事や砕石を詰め込んだ蛇籠(じゃかご)の設置などにより、産卵場所を見失い、砂浜をさまよったウミガメの足跡も散見されている。

人工物が阻む産卵場所

ウミガメは卵が水に浸からないよう、海浜植物の自生地と砂の間での産卵を好む。渡部さんは「もしウミガメが来ることを多くの人が知っていれば、そういう場所での蛇籠設置を避けたり、工事の仕方も考え直してくれることに繋がるかもしれない」と話す。

見守る会として、産卵と孵化の時期にあたる5~11月は、釣ケ崎海岸の外灯を消してもらったり、ホテルの客室のカーテンを閉めてもらったり、産卵が多い海岸を夜間立ち入り禁止にする措置などを、関係各所に要望している。

「サーファーも足跡発見して」

そして、サーファーにも協力を呼びかける。

「サーファーは朝一番に海へ行って、一番自然と関わって、海に楽しませてもらっているのだから、海辺のナチュラリストになってほしい。自然を守る人になってほしい。最初にウミガメの足跡を見つけることができるのはサーファー。足跡を消さないよう気にかけてくれたらうれしいです」

これまで、一宮町で最も早くウミガメの上陸が確認されたのは5月下旬。見守る会では、毎朝の海岸の調査に参加するメンバーを募集している。また、砂浜で産卵場所の発見、産卵場所を囲う木枠の破損、死骸を発見した場合なども連絡を求めている。

連絡は渡部さん(kameakemi777@yahoo.co.jp)まで。

中村裕隆さんの写真はすべて一宮町にて撮影。

(沢田千秋)