カリフォルニア・ハンティントンビーチで『Lexus US Open of Surfing』で4xのテイラー・ジェンセンを抑えて初優勝したカイ・エリース-フリント。

オーストラリアNSW州出身、現在はバイロンベイを拠点に活動する29歳。

奇才ロビン・キーガルにその才能を見出され、Gato HeroiやCream、さらには自身のブランドでもボードを削るシェイパー(ウィニングボードもセルフシェイプ)としても知られる。

スタイルは“ネオクラシック”、現代におけるロングボードの進化形だ。

昨年はGato Heroiクルーとして来日し、素晴らしい波にも恵まれた。

そんな彼のLogRapのインタビューからは、いまのロガーシーンのリアルが見えてくる。

ジョン・ジョン・フローレンスから影響を受けているという彼らしい視点にも注目したい。

どんな風に成長したの?

小さなベイで育ったんだ。パームビーチから約7kmくらいの場所で、たくさんの水が流れ込んでくるし、水温も結構冷たいんだけど、ロングボードをやるには完璧な場所だった。

そこで育った頃は、サーフィンやってる子供はほとんどいなかった。

僕ともう一人の友達くらいで、高校時代を通してもロングボードやオルタナ系のボードに乗ってる仲間はほんの数人だけだった。

その頃、僕の周りには年上のロングボーダーが多くて、シドニーから引っ越してきた人たちが結構いたんだ。

より静かな暮らしやリタイア後の生活を求めて、セントラルコーストに移住してきた人たち。

だから、そういう年配のサーファーたちがロングボードの世界を導いてくれて、僕もその中でロングボードについて少しずつ理解を深めていったんだ。

ボード遍歴を教えて

最初は、いつもロー・ボトムのボードにコンケーブが入ったようなものに乗っていて、それはそれで気持ちよかったんだけど、途中からハイパフォーマンス・ロングボードに興味を持って、しばらくはそれに乗ってコンテストにも出てた。

だいたい2008年から2012年か2013年くらいまでかな。

そのときはハイパフォーマンス・ロングボードでオーストラリアタイトルも獲った。

でも、そのあとだんだんそっちから離れていった。

育った場所に地元のコレクターがいて、その人がよく昔の「オールド・マリブ」に乗るように勧めてくれたり、父親もそういう方向にいつも背中を押してくれてたんだ。

それから1966年とか67年のボードにすごくハマって、4年間くらいはロー・ボトムで、すごくナイフィーなレールのロングボード(9’4″~9’6″)ばっかり乗っていた。

その後は、テールにパネルVが入ったタイプに進んでいった。

ノーズやロッカーは似た感じで、レールは相変わらずピンチ(薄め)で、最近では、もう少し幅があって長めのものを探しながら乗ってる。

今日みたいな波でも使えるし、地元でもしっかり扱えるような感じ。

カリフォルニアのトラディショナル・ロングボードに近いグライド感やトリムスピードを持ちつつ、自分に合うバランスを模索してる感じかな。

でも、基本的には柔軟な気持ちでボード選びをしてるよ。

家にはノーズにディープ・コンケーブ、テールにはディープ・ロール、すごいフリップが入ったノーズライダー系のボードもたくさんあるし、それでも結局はいつもカリフォルニアンに戻ってくるんだ。

足元での安心感があるし、どんな波でも楽しく乗れるからね。

自分がシェイプしたボードだけではなく、他の人のシェイプしたボードにも乗るのは何故?

正直、同じスタイルのロングボードばっかり乗ってると飽きちゃうんだ。

だから、いろんなスタイルを変えながら、自分のサーフィンに多様性を持たせたい。

違うボードに乗ることで違うアプローチができるし、1本のボードを極めるのもスタイルの一つだけど、どんなボードに乗っても自分のスタイルを保てるようにするのが目標かな。

自分でボードを作るようになってから、ちょっと考えすぎてしまうようになったかもしれない。

自分で作ったボードって最初のうちはすごく気に入って乗るんだけど、だんだん「ここをこう変えたらどうだろう」ってデザインのことばかり考えるようになって、結局、数週間後には売って次のボードを作ろうとしてたりする(笑)。

でも、そういう中でも「クリームのカリフォルニアン」がベースにあるのはありがたいし、家にあるいろんなボードにも乗れるのは楽しいよ。

例えば、CJ・ネルソンの古いピアスカロ(10’2″・幅24インチ・ノーズ20インチ)に乗ることもあるし、普段乗ってるボードとは全然違う感覚があって、それもまた面白い。

地元では、ロングボードとショートボードを両方乗ってる。

いつもロングだけじゃなくて、セルブラザーズの5’5″とか5’8″のエッグやフィッシュ系にも乗る。

そのときの気分とコンディション次第。合わない時もあるけど、合えば最高。

どんなデザインがどんな波に合うのかを、実際に乗って体で理解するのが楽しい。

色々なタイプのサーフボードに乗っても、同じスタイルを維持したいの?

波に対するアプローチを変えるってことが、すごく大事なんだよね。

というのも、ボードによって「スイートスポット」や「スローになるポイント」が全然違うから。

自分のサーフィンのスタイルを維持しつつ、それぞれのボードに合わせてどうアプローチを変えたら、波の上で一番良い動きができるか。

それを探っていくことが、僕にとってはすごく重要な部分なんだ。

カリフォルニアンのようなボードだと、スピードを自分で生み出す必要もあまりないし、押し込んだりパワーをかけたりしなくてもグライドしてくれるんだよね。

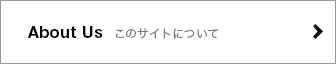

今、ロングボーディングはどこに向かっていると思う?

この質問に答えるのって難しいんだけど…。

みんながそれぞれ違うアプローチを持っている中で、今のジャッジ基準は、「波の全部を使ってサーフする」ことを求めてると思うんだ。

波のトップからボトムまで、ラウンドハウスからノーズライドまで。

でもやっぱり、「伝統的な要素を保つこと」が大事だと思ってる。

最近のロングボードのコンテストでは、みんな素晴らしいサーフィンをしてるし、それは否定しない。

でも、個人的には波のフェイス全体をしっかり使って、スピードを生み出したり、逆にスピードを殺したりしながら、ボードのすべての部分を活かすようなサーフィンが見たい。

ロングボードの進化っていうのは、歴史や伝統をしっかり意識しつつ、時代ごとに前に進んでいくことだと思うんだ。

ボードにもっと「流れ」を持たせていく方向でね。

近年のロングボーディングを代表する人って誰だと思う?

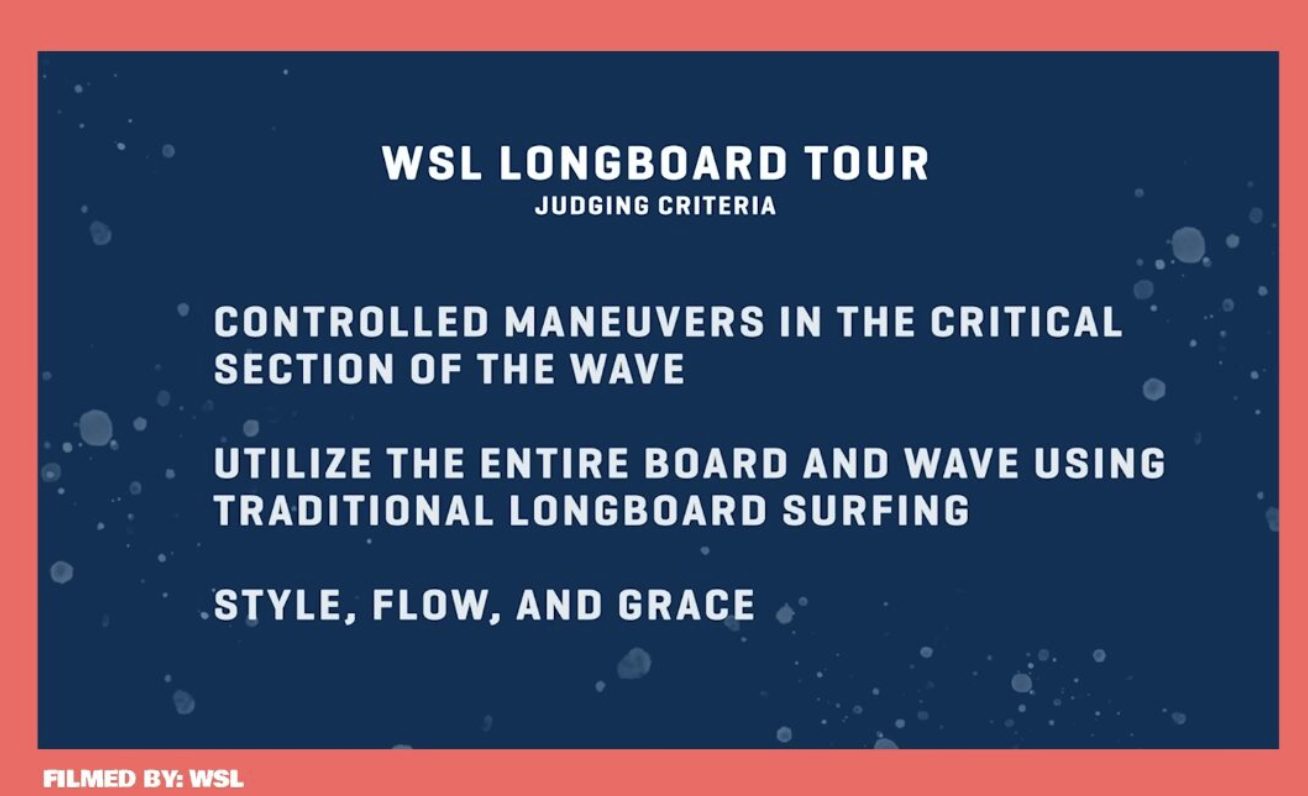

PHOTO: © WSL/Kenny Morris

実際、女性たちの方が、最近はロングボーディングの美学をよりよく体現してると思う。

彼女たちの優雅さやスタイルは、本当にロングボードにぴったり合ってるし、伝統に根ざしてる感じがある。

面白いのは、そういう彼女たちの多くが、「歴史を調べているわけではない」ってことなんだよね。

それが自然にできてる。

たとえばハワイ出身のキセ(ケリス・カレオパア)は、すごく力強くて、コントロールもあって、クリティカルなセクションでもしっかり乗れてる。

PHOTO: © WSL/Kenny Morris

ソレイユ(エリコ)もそうだし、彼女なんかは波のフェイス全体をうまく使ってるよね。

すごく流れるようなラインで、タイトなノーズライドをしたかと思えば、波の奥まで引き込んで、そこからまたフェイスに戻してくる。

波って、実は活かせるスペースがものすごくあるのに、上1/3だけで完結させようとするのは、もったいないなって思うんだ。

でも、彼女たちはその波の広がりをちゃんと使いこなしてる。

そして、そこに優雅さとスタイルを持ち込んでいて、これぞロングボード、って感じがして本当に素晴らしい。

via CJ Nelson instagram

投稿は以下リンクから。

https://www.instagram.com/p/DMwLZV2vRKu/?img_index=1

WSLのツアーで結果が出ない時、フラストレーションを感じる?

正直、ヒート(試合)後にかなりフラストレーションを感じることもある。

でもそれって、普通に海に入ってフリーサーフィンしてる時も同じなんだ。

うまくつながらなかったときはやっぱり悔しいし、逆にうまくつながったときは最高に気持ち良い。

ヒート中にも、そういうつながった瞬間は確かにある。

でも、自分がそのイベントの中で「トップのサーファーだ」っていうのを、ジャッジにちゃんと見せられたかっていうと、そうは思えなかった。

自分のスタイルって、ちょっと他の人と違うアプローチなんだ。

それが新鮮に映る部分もあると思うし、単純に自分が「こうサーフしたい」って思うスタイル。

でも、それをジャッジ基準に合わせるのはやっぱり難しいね。

自分のサーフィンを60%の出力でやる。

つまり「抑え気味にサーフする」っていうのが、今の基準には求められている気がして。

それって僕にとってはすごく難しいことだよ。

たぶん、テイラーとか他の何人かのサーファーも同じように感じてると思う。

自分のサーフィンを「抑える」って、簡単なことじゃない。

むしろ僕はいつも、「何か新しいことをしたい」「違うことをやってみたい」って思ってるし、たとえ転んでも良いから挑戦したい。

常に“完璧な波”を作ろうとは思っていない。

むしろ、トライして、そこに自分の成長を感じたい。

「今のターン、すごく気持ちよかったな」って思えるような瞬間が欲しいのさ。

それは「一つの完成された演技」を見せようとしてるわけじゃなくて、ロングボーディングにちょっとしたスパイスを加えるというか、アプローチを変えていきたいだけなんだ。

大会期間中、たくさんのロングボーダーたちがあなたのサーフィンに興奮していた様子を見て、どんな気持ちでしたか?

インスタグラムとかで、いろんなサーファーからもらったフィードバックはすごく温かくて、本当に嬉しい。

いろんな立場の人たちからサポートしてもらえていることに、すごく恵まれていると感じている。

ツアー全体としてはどう感じていますか?

自分としては、トリー(ヘッドジャッジのトリー・ギルカーソン)はロングボーディングのためにすごく良いことをしてくれていると思うし、できる限りベストを尽くそうとしているのが伝わってくる。

彼女は素晴らしい人だし、サーフィンも上手い。

だからこそ、僕たち若い世代にとって、彼女がヘッドジャッジであることにはふさわしさを感じる。

ただ、彼女の取り組みを本当に支えていけるような、ロングボーダーたちによるジャッジパネルが必要なんじゃないかなとも感じている。

彼女のやろうとしていることと、今のジャッジたちとの間にちょっとズレがある気がしていて、それが少し残念だよ。

今年のイベントを通して見ても、正直「あれ?」と思うような採点がいくつかあった。

それほどでもない演技にすごく高いスコアが出たり、逆に、もっと高評価されてしかるべきパフォーマンスに対して低すぎるスコアが出たりね。

サーフィンの上達方法は?

ミスをしないと、学びにはならないって思う。

失敗しないってことは、何かを理解できていない可能性がある。

だからこそ、ミスをすることはすごく大事で、ある一定の限界とか感覚をつかむためには、やっぱり失敗が必要なんだ。

そういう「間違える過程」自体をすごく楽しんでるよ。

海に出て、常に100%でサーフィンしようとする。

すべてのターンを全力でやって、ボードを波の予想外なところにねじ込んでいく。

そうやって限界を探ってるのさ。

コーディ・シムキンズみたいなサーファーからも、すごくインスピレーションを受けていて、もっと強く、もっと自由にサーフィンしようって思わせてくれる。

ボードを色々なところでどう使うか、波のどこに持っていけるかを、常に探っている。

最近はどこでインスピレーションを得ている?

ジョン・ジョンが大きなダウンカーブを決めるのを見るのが大好きなんだ。

でも、結局戻ってくるのはコーディ・シムキンズで、彼のサーフィンは何度見ても刺激を受けるね。

ジョエル(チューダー)のサーフィンもいつも見ていて、彼のフロー感とか、体重移動の仕方、それをどう波と調和させているかっていうのが本当に好き。

ライアンやブライスみたいなサーファーたちも好きだね。

彼らの「特徴的なボード形状かスタイル」みたいな動きも面白い。

それからハリー・ローチとか、オーストラリアのローカルサーファーたちも沢山いる。

周りには本当に刺激的なローカルのサーファーが多くて、シドニー方面の友達にもクールな人が多い。

彼らはそれぞれ自分のスタイルを持っていて、それがまた面白いよ。

結局、自分の中ではいろんなサーファーのスタイルから少しずつ取り入れて、自分なりにミックスしてるって感じかな。

コーディ・シムキンズに大きな影響を受けているようだね?

そうだね。当時の彼のサーフィンは本当にユニークだったと思う。

僕たちが見ていたものと同じような影響を受けていたんじゃないかな。

たとえば、ナット(ヤング)のパワーとか、トム・カレンのフローを保ちながら、ポケットでコンパクトにサーフィンするスタイルとか。

まあ、彼のことを完全に代弁するつもりはないけど、それでも彼のサーフィンはすごく独自のものだったと本当に思うね。

当時彼が乗っていたGato Heroiのボードも、そのスタイルに完璧に合っていて、見ていて本当にクールだった。

もっと彼のサーフィンに注目が集まっても良いと思う。

あまり知られていないけど、リスペクトに値する人だと思うよ。

だって、彼のサーフィンは今見てもなお、一部の現代サーフィンより遥かに素晴らしいと思える瞬間があるからね。

韓国でどのようにボード販売を始めたの?

オンラインだね。

自分のブランドに関しては、正直なところ無理に拡大しようとか、ゴリ押しで広げようとは全然思っていない。

自然体で、オーセンティックに育っていって欲しい。

自分の名前を使い過ぎることもしたくない。

韓国との関わりは、僕の個人インスタグラムにDMが来たのがきっかけ。

数年前にバリで彼らの一人と会ったことがあって、すごく素敵な人で、しばらく話し込んだんだ。

彼が後に韓国でショップを始めて、僕にボードを作ってほしいって頼んでくれたのさ。

正直言うと最初はちょっと慎重になった。

「自分に海外のビジネス相手にボードを作るだけの実力があるのか?」って自問した。

僕は直接お客さんと関わる感じがすごく好きだしね。

だから、自分が作るボードを、世界の反対側にいる人たちにどう伝えるかって、すごく難しくて、ほぼ不可能だと思っていたよ。

でも、運良く彼らが僕のやっていることに共感してくれて、「一緒にやりたい」って言ってくれたんだ。

本当に嬉しかったよ。

しかも、最近は韓国でロングボードカルチャーが盛り上がってきてるみたいで、友達が教えてくれたんだけど、サーフィンの大会とかが、「サーフィン歴」でクラス分けされてるらしい。

例えば、サーフィン歴3年なら、3年の人同士で競うとか。

それくらい、まだ新しくて、フレッシュな文化なんだ。

それがすごくクールだなと思ってて。

今って、サーフィン業界って飽和状態で、バーンアウトしてる人も多いし、「金にならない」とか、「頑張ってもリターンがない」って言って離れていく人も多い。

でも、韓国のサーファーたちは、そういうことじゃなくて、「文化を自分たちでつくっていきたい」って気持ちがすごく強いんだ。

そこがめっちゃ最高だなと思っているよ。

(黒本人志)