2025年7月、北海道・浜厚真海岸で、男泣きする中年サーファーの姿を見ただろうか。柿内聖文(きよふみ)、54歳(千葉県いすみ市)。苦節30年、プロトライアルに挑み続け、執念で夢を実現させた。

「やっと終えられる」。胸に去来したのは、喜びより、苦しみからの解放による安堵だったという。「俺、バカなんで」と、繰り返しながら語る生き様は、プロを目指す人でなくとも、サーファーでなくとも、多くの心を打つ愚直さに溢れていた。

湘南でプロを決意

東京・町田で育ち、小学生の時はスケボーに熱中。チックタックで、ひたすら坂道を上っていた。中学2年、湘南の海でサーフィンにハマる。40年前だ。

「当時は駄菓子屋にもボードロッカーがあって、友達は預けたりしてたけど、俺はレベルの高いサーフショップでいろいろ吸収したくて、鵠沼のショップを1人で歩いて回った。店長さんが『うちは鵠沼で一番全日本選手権に出る選手が多い』と言ったユニティというお店のクラブ員になった」

東京・目黒の高校に通い始めると、放課後、たとえ波がフラットでも、日没のため20分間しか入れなくても、毎日、電車で湘南に通った。ほどなく、その後の人生を決定づける出来事が起きる。

「ユニティのライダーだった二見修さんが、30歳でプロに受かった。当時、30歳ってぶっちぎりの最年長記録。雑誌とかでも注目されて、俺もなれるかもって。そっから本気でプロを目指すようになった」

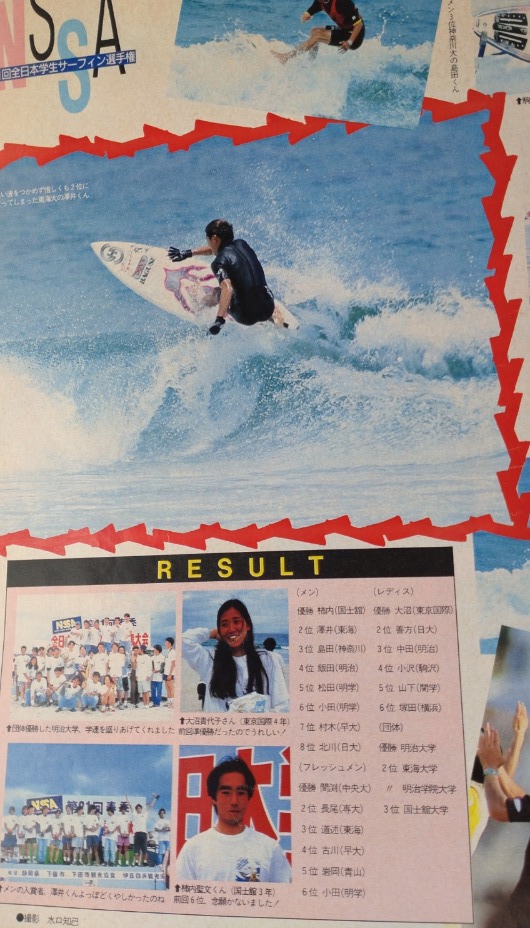

学生選手権は4度制覇

国士舘大学に進み、全日本学生選手権では4度も優勝。21歳ごろから、プロトライアルを受け始めた。

「NSAやローカルコンテストなど、試合は好きだった。あと少しでプロになれそうって時期に、アマチュアの試合は出なくなった。プロにはなれるって自信も当時はあった」

だが、あと一歩が届かない。「0.1pt差で負けるとか、そういうのが何回もあって」。大学卒業後、いったん就職したが、トライアルを受け続けるために辞め、アルバイトで食いつないだ。25歳を過ぎると、周囲から冷ややかな声が聞こえてきた。「もういい歳なんだから」「いつまでやってんだよ」

どう思っていたのか。「いやもうね、多分、自分、バカなんですよね、本当に。前向きに行こうって、ずっと。前向きに行こうって、そればっかりを自分に言い聞かせてやってて。うん、本当、前向きに行こうって決めてたんで」。「前向き」という言葉を繰り返すと、一瞬、声を震わせ言葉を詰まらせた。

膝から崩れ落ちた新島での敗退

最も心が折れかけた敗退は、30歳の時に新島で行われた「チャレンジシリーズ(プロアマ戦)」。2位までに入って勝ち上がればプロ公認というヒートは、終了のホーンが鳴った瞬間は2位だった。ビーチで迎えた仲間から「絶対行ったよ!」と声をかけられたが、ゼッケンを返す時、相手スコアが発表され、3位陥落と分かった。

「ショックで、生まれて初めて膝から崩れ落ちた。ゼッケンカウンターの前で、立ってらんなくなって…またダメだったって」

それでも、「火は消えなかった」。

板はPU1種類、トレーニングはしない

159cm、51kgと小柄、サーフボードの長さは5’6”前後で、若いころから変えていない。ボード素材は流行のカーボンやEPSは取り入れず、「しなりが好き」と、PU(ポリウレタン)オンリー。波によって板を変更することもなく、きついロッカーの1本をオールラウンドに使う。

「エアはできないけど、小波でもマニューバーだったらキッズに負けない自信がある」

現代のサーファーにとって、サーフィン以外のトレーニングは常識だが、柿内は一切トレーニングをしない。サーフィンを始めて40年間、故障は「一晩寝たら治った」という腰の痛みが一度だけという。

「バカみたいにサーフィンやって、トレーニングはしない。俺、昭和のサーファー。とにかくサーフィンしまくる。そうすれば自分の安心にもなる。サーフィンが全て」

そして、長年の経験から導かれた信念は「テクニックよりも志」だ。「エグいテイクオフの時、ビビって『あ、やばい』と思ったら、必ずこける。『絶対メイクしてやる、もうどうにでもなれ』ぐらい思って行くと、すごくエグいテイクオフもメイクできたりする。自分の経験上、やっぱサーフィンって、そういう志や思考が重要」

嬉し泣きで何度も目覚めた夢

私生活では、約15年前に結婚。妻の理解も得て、常にサーフィンの時間が取れる仕事を選んできた。ゴミ収集や、砂浜での海藻の回収、スケートボードパークの清掃、深夜のコンビニでの仕分け作業、サーフスクールのコーチ…。プロトライアルの期間は休むという条件で、BCMの波情報も担当している。

トライアルは年間5、6回、少ない年で2回ほど。30数年間、受けなかった年はない。本人も数えきれないほど、挑戦してきた。

どんどん若手が台頭し、レベルが上がり、10代半ばのプロ合格を横目に見ても、「やめよう」と思ったことは一度もなかった。ただ、「合格の可能性は限りなくゼロに近いなあ」と、現実も見るようになった。

「プロに受かった夢を何度も見た。で、泣きながら起きるんです。嬉し泣きで。起きて夢だと分かった時のダメージはきつかった」

なぜそこまでしてプロになりたかったのか。少し考え、じっくり噛みしめるように言った。「サーフィンが本当に好きなんですよね。今でもボードを持って海に行く時はワクワクする」

マスターズプロ新設が光明

希望の光となったのは、昨年度に新設された45歳以上が対象のマスターズのプロ制度。だが、元プロ、アマ問わず受験資格があるため、若いころに活躍した往年のトッププロたちが名を連ね、決して楽な戦いではなかった。

「マスターズも10歳ぐらい下が合格してて、結構きついなと思っていた。でも、バカなのかもしれないけど、老いを感じないんですよ。たまたま体も痛くも、悪くもならないし。そこは親に感謝。あと、『もう、歳だから』とか言わない。口に出すのは良くない。正直、いまだにサーフィン上手くなろうとしてるし、上手くなれてると信じてやってる」

「本当は苦しかった」

今年6月、千葉・旧かんぽで開かれたマスターズトライアルで、約30人中上位6人に与えられるプロ本選への出場資格をぎりぎりで獲得。7月、北海道・浜厚真で本番に臨んだ。ラウンド1で2位までに入れば、プロ資格を得られる。

終了間際、トータルスコア6.3ptで2位につけていたが、他の選手が良いライディングをしたのが見えた。3.06ptを出されたら3位に転落する。「俺ビビりだから、乗ってんの分かったんですけど、もう見れなかった。怖くて。今まで散々、逆転されてきた。またまたまたやられんじゃないの、どうせって」

海から上がると、大好きなMCが2回言ってくれた。

「柿内聖文、プロ公認、おめでとうございます!」

わずか0.05pt差での2位。30年以上、プロ資格に挑んできたことは会場にいる多くの関係者が知っていた。あちこちで泣いている仲間の顔が見え、自分の涙もとめどなく溢れた。

「下からどんどん追い抜かれて、悔しい思いしてきて。俺がこのメンバーで2番になれたんだっていうのが信じらんなくて。やっと終わったなって、長い旅が。自由になれたなって。前向きにやるって言ってたけど、やっぱ苦しかった。口には出さないようにしてたけど、本当は苦しかった。前向きにって自分に言い聞かせてた。根っからの前向き人間じゃないんですよ」。何度も夢に見た嬉し泣きは、遂に正夢になった。

これからはみんなのために…

続けてこられたのは、仲間に恵まれたからだとも言う。「センスもないし、小学校の時、逆上がりもできなかったぐらい、運動神経もよくない。でも、ここまでやって来られたのは、たくさんの出会いがあったから」

国士舘サーフィン部の同級生で、いつも一緒に夜遊びとサーフィンしてきた仲間が1999年に死去してからは、皆で彼のステッカーを作り、サーフボードに貼っている。「北海道のウェイブは彼が呼んでくれた!と、皆言ってるし、自分もそう信じている」

長年、見限らずに応援してくれたスポンサー「MABUJI」「QUIVER」「sticky bumps」にも感謝している。

プロ公認はゴールであり、もうJPSA出場はやめようと思っていたが、仲間やスポンサーたちは黙っていなかった。「『優勝目指せ』って、強く望んでくる」と苦笑い。

「今までは自分の意地や目標のためにやっていた。みんなのためって言ったら、ちょっとおこがましいけど、応援してくれてる人がいるんだったら、頑張って、みんなが喜ぶ顔を見たいなって思ってます」

これからも「バカみたいに前向きに生きていく」という。柿内の挑戦はまだ終わらない。

(沢田千秋)